Aucun produit

ADAMOV (Arthur)

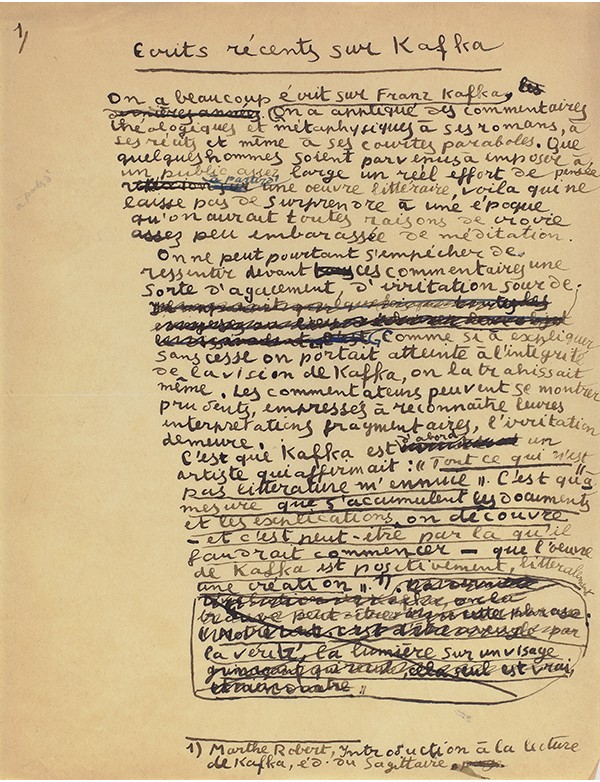

Écrits récents sur Kafka. [Les Derniers commentaires sur Kafka]

s.d. [été 1947]

Manuscrit autographe signé de 3 pp. et 1/2, rédigé à l’encre noire au recto de 4 feuillets de format in-4 (26,8 x 20,8 cm).

Important manuscrit autographe signé, de premier jet, comportant corrections et ajouts, de cette lumineuse et longue chronique se rapportant à différents ouvrages concernant Franz Kafka qui venaient de paraître : Introduction à la lecture de Kafka de Marthe Robert (Éditions du sagittaire, Coll. L’Heure nouvelle, 1946), Kafka ou le mystère juif d’André Nemeth (J. Vigneau, 1947), Les Voies de l’inversion de René de Solier (Deuxième Cahier de la Pléiade, avril 1947).

Une version remaniée de cet article fut publiée dans Combat sous le titre « Les Derniers commentaires sur Kafka » le 30 août 1947 (p.2).

Arthur Adamov fut après-guerre l’un des passeurs de la littérature allemande en France.

Transcription : « On a beaucoup écrit sur Franz Kafka. On a appliqué des commentaires théologiques et métaphysiques à ses romans, à ses récits et même à ses courtes paraboles. Que quelques hommes soient parvenus à imposer à un public assez large un réel effort de pensée à partir d’une œuvre littéraire, voilà qui ne laisse pas de surprendre à une époque qu’on aurait toutes raisons de croire assez peu embarrassée de méditation. On ne peut pourtant s’empêcher de ressentir devant ces commentaires une sorte d’agacement, d’irritation sourde comme si à expliquer sans cesse on portait atteinte à l’intégrité de la vision de Kafka, on la trahissait même. Les commentateurs peuvent se montrer prudents, empressés à reconnaître leurs interprétations fragmentaires, l’irritation demeure. C’est que Kafka est d’abord un artiste qui affirmait : « Tout ce qui n’est pas littérature m’ennuie ». C’est qu’à mesure que s’accumulent les documents et les explications, on découvre - et c’est peut-être par là qu’il faudrait commencer - que l’œuvre de Kafka est positivement, littéralement une création(1). L’œuvre de Kafka est celle d’un visionnaire. Pour citer un exemple entre beaucoup d’autres, l’admirable dans La Colonie pénitentiaire, ce n’est pas tant que le défunt commandant de l’île soit Dieu le père ou que l’homme accède à la connaissance par la voie de la douleur, qui lui apprendra le verdict qui le frappe, c’est la vision de l’île où l’exécution va avoir lieu, c’est la minutie terrifiante du détail, le soleil bas, le froncement de sourcils du voyageur dont on ne sait s’il faut l’attribuer à la lumière ou à l’horreur de la scène qu’il pressent.

On ne peut pourtant pas nier la portée métaphysique de La Colonie pénitentiaire. L’exécution écrit Herbert Tauber « est une réplique de » l’existence(2). Commenter l’œuvre de Kafka d’un point de vue strictement théologique ou même métaphysique est tout à fait insuffisant, mais parler de cette œuvre comme si la métaphysique en était absente, c’est parfaitement inutile. On peut dire que tout commentaire est vain, quel qu’il puisse être et sur quelque ouvrage qu’il s’exerce, - ceci est une autre affaire.

Ce ne sont en tout cas pas des études comme celle de René de Solier qui pourront éclairer une pensée qui échappe obstinément à toutes les investigations. R. de Solier conclut en déclarant : « qu’elles (sans doute les murailles dont il est question plus haut, on ne sait pas au juste) témoignent d’une histoire qui scelle et partage l’agglomérat humain. L’événement s’inverse dans l’être (ou l’individualité) par un sentiment d’allégeance »(3). C’est manifestement parler pour ne rien dire(4).

Avec André Nemeth, nous sortons de ces basses zones. Dès les premières pages de son livre : Kafka ou le mystère juif(5) on s’aperçoit que l’auteur connaît l’œuvre de celui dont il parle et que s’il en parle c’est qu’il a le droit de le faire. Le point de vue de Nemeth sur Kafka juif me semble parfaitement plausible. Nemeth écrit : «Cette ferveur, cette soif de croire, cette faim cruelle qui faute d’aliment fait s’attaquer le malheureux qui l’éprouve à sa propre chair, cette religiosité négative mourant d’inanition dans un monde d’où Dieu est absent, qu’est-ce donc d’autre que l’immémorial besoin de l’homme de croire à son salut, que la prétention d’Abraham de gagner le ciel non pas seul mais avec toute sa famille et en emportant avec lui tous ses biens ; qu’est-ce donc d’autre que le souvenir à jamais vivace au cœur d’Adam du paradis perdu joint à l’espoir indéracinable de le reconquérir un jour»(6). Comme on le voit, nous sommes loin ici de la légende d’un Kafka inféodé au sionisme. On peut difficilement reprocher à Nemeth d’avoir été bref sur l’art de Kafka comme l’indique le titre (d’ailleurs malencontreux) de son livre c’est de Kafka juif qu’il entendait parler. Mais on peut regretter qu’il n’y ait pas eu jusqu’à présent de critique pour éclairer - dans la faible mesure où les choses se laissent éclairer - les multiples procédés dont Kafka s’est servi pour créer l’atmosphère étouffante de mystère qui domine son œuvre. Je pense surtout à sa manière d’imposer une situation parfaitement anormale et de la faire accepter comme toute naturelle par les êtres mêmes qui y sont pris. Ceux-ci, comme il arrive dans la vie (l’art de Kafka est un réalisme supérieur) ne discutent - mais avec quelle âpreté ! - que de questions de détails. Seule serait aujourd’hui nécessaire une étude qui pénétrerait les procédés de l’art de Kafka ; seule, elle jetterait quelques lumières sur la métaphysique que cet art exprime ; car qu’est-ce que les procédés de l’art, décriés bien à tort, sinon la mise en œuvre d’une métaphysique ? «La poésie est une métaphysique émue(7) ». Arthur Adamov

Notes :

1. Marthe Robert, Introduction à la lecture de Kafka, éd. du Sagittaire.

2. Cité par A. Nemeth dans Kafka ou le mystère juif.

3. Les Voies de l’inversion, René de Solier, Deuxième Cahier de la Pléiade, avril 1947.

4. Monsieur Patrick Waldberg (nommons-le) est plus explicite dans une feuille pseudo surréaliste, aussi ordurière que mesquine, et de surcroît ridicule, à savoir : l’encyclopédie du Da-Costa (?) Il insulte avec une muflerie et une mauvaise foi évidentes deux des meilleurs commentateurs de Kafka, Jean Carrive et Marthe Robert. Que M. P.W. n’aime pas les curés, cela n’a rien que de très naturel, ce qui l’est moins c’est la confusion mentale dont il semble souffrir. On peut tirer d’une œuvre un commentaire métaphysique sans pour cela être un escroc ni adhérer le moins du monde à l’église catholique romaine. Monsieur Patrick Walberg (sic) ne signe pas ses articles. L’anonymat dans l’insulte c’est là sans doute sa manière de comprendre le monde impersonnel de Kafka et de vivre l’angoisse au lieu d’en discuter.

5. Ed. Jean Vigneau.

6. Kafka ou le mystère juif, page 199.

7. René Ghil. ».

Une collection Kafkaïenne, 223

800 €

.